AFRIQUE

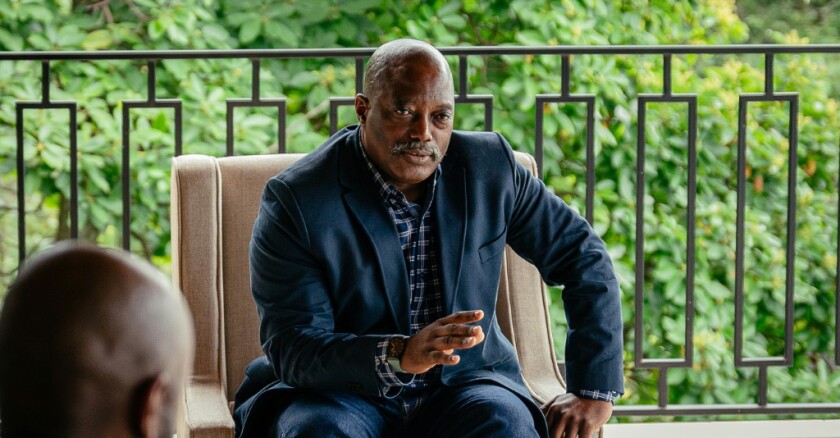

RD CONGO : Joseph Kabila condamné à mort par la Haute Cour militaire

L’ancien président de la République démocratique du Congo (2001-2019), Joseph Kabila, a été condamné à la peine de mort ce mardi par la Haute Cour militaire de Kinshasa, après près de quatre heures de lecture du jugement. En exil depuis plus de deux ans, l’ancien chef de l’État était absent lors de ce procès historique.

Crimes de guerre et complicité avec le M23

Âgé de 54 ans, Joseph Kabila était poursuivi pour « crimes de guerre », « trahison » et « organisation d’un mouvement insurrectionnel ». La justice congolaise l’a reconnu coupable de complicité avec le mouvement politico-militaire AFC/M23, soutenu par le Rwanda, dont il est présenté comme « le chef de la coalition ».

La peine de mort avait été requise par le ministère public, qui l’accusait d’avoir contribué à la création de l’Alliance Fleuve Congo (AFC), branche politique du M23. La Cour a également condamné l’ancien président à verser plus de 33 milliards de dollars de dommages et intérêts à l’État congolais, aux provinces du Nord et du Sud-Kivu ainsi qu’à des associations de victimes.

Procès contesté

Le verdict, initialement attendu le 12 septembre, avait été repoussé à la demande des parties civiles. Mais les témoins censés confirmer les liens financiers entre Kabila et l’AFC ne se sont finalement pas présentés. Le jugement repose donc sur des déclarations de proches et des prises de position publiques attribuées à l’ancien président.

Pour ses partisans, ce procès n’a aucune crédibilité. Emmanuel Shadary, secrétaire permanent du PPRD (le parti de Kabila), a dénoncé une « vaste blague », assurant qu’il s’agissait d’une procédure purement politique.

L’Est congolais, toujours en proie aux violences

Ce verdict intervient alors que l’Est de la RDC est ravagé par près de 30 années de conflits. Depuis début 2025, les violences se sont intensifiées : les rebelles du M23, appuyés par l’armée rwandaise, ont pris Goma en janvier puis Bukavu en février. Cette avancée illustre la fragilité persistante d’une région riche en ressources naturelles, mais dévastée par les guerres à répétition.

Joseph Kabila devient ainsi le premier président congolais condamné par une juridiction militaire, une décision qui risque de peser lourdement sur l’avenir politique et sécuritaire du pays.

AFRIQUE

SOUDAN – Au moins 15 enfants tués dans une frappe sur un camp de déplacés

La guerre au Soudan continue de frapper les populations les plus vulnérables. Au moins quinze enfants ont été tués et dix autres blessés lundi 16 février lors d’une frappe de drone visant un camp de déplacés à Al Sunut, dans l’État du Kordofan-Ouest, selon des informations communiquées mercredi soir par l’UNICEF.

Dans son communiqué, l’agence des Nations unies précise que le site touché abritait des familles ayant fui les affrontements en cours dans la région. L’attaque a visé un espace supposé offrir un refuge temporaire à des civils déplacés par les violences.

Le Kordofan figure aujourd’hui parmi les principaux foyers du conflit qui secoue le Soudan. La directrice exécutive de l’UNICEF, Catherine Russell, a alerté sur une situation qui, selon elle, rappelle les heures sombres du Darfour : des enfants tués ou mutilés, d’autres contraints à l’exode, privés d’accès aux soins, à l’eau potable et à l’éducation.

Les Nations unies redoutent une détérioration supplémentaire de la crise humanitaire dans cette région déjà éprouvée. Les agences onusiennes appellent au respect du droit international humanitaire et à la protection des civils, en particulier des enfants, dans un conflit qui ne cesse d’élargir son bilan humain.

AFRIQUE

GABON – La HAC suspend les réseaux sociaux au nom de la stabilité nationale

La régulation de l’espace numérique franchit un nouveau cap au Gabon. Réunie en séance plénière à Libreville, la Haute Autorité de la Communication (HAC) a annoncé, mardi 17 février 2026, la suspension immédiate de l’ensemble des réseaux sociaux sur le territoire national. La décision a été adoptée sous la présidence de Germain Ngoyo Moussavou.

Dans son argumentaire, l’organe de régulation met en avant la circulation jugée excessive de contenus illicites et un déficit de modération imputé aux plateformes numériques. Selon l’institution, ces dérives porteraient atteinte à la cohésion sociale et constitueraient un risque pour l’unité nationale.

La mesure, entrée en vigueur sans délai, s’applique jusqu’à nouvel ordre. Elle marque un tournant dans la gouvernance de l’écosystème digital gabonais, à l’heure où plusieurs États africains renforcent leur encadrement des flux informationnels en ligne.

AFRIQUE

BURKINA FASO – Sept commerçants ghanéens tués dans une attaque au nord

Une attaque attribuée à des groupes jihadistes a coûté la vie à sept commerçants ghanéens dans le nord du Burkina Faso, accentuant les inquiétudes sur la sécurité des échanges transfrontaliers dans la région sahélienne. Les faits se sont produits samedi à Titao, localité régulièrement ciblée par des incursions armées.

Selon le ministre ghanéen de l’Intérieur, Mohammed Mubarak Muntaka, les victimes faisaient partie d’un groupe de 18 commerçants partis s’approvisionner en tomates. D’après son récit livré à une radio locale, les assaillants ont pris d’assaut la ville, isolé les hommes avant d’ouvrir le feu. Les corps auraient ensuite été incendiés avec leur camion, rendant leur identification impossible.

Quatre personnes — trois hommes et une femme — ont survécu malgré des blessures. Les sept autres femmes du groupe sont sorties indemnes de l’attaque.

Les dépouilles ont été inhumées lundi matin sur le sol burkinabè, en présence des survivantes. Les autorités ghanéennes n’ont pas pu dépêcher de représentants sur place en raison du contexte sécuritaire. Le ministre a précisé que les autorités burkinabè avaient repris le contrôle de la zone après plusieurs heures et promis une escorte militaire pour permettre l’évacuation des blessés vers la mission diplomatique ghanéenne à Ouagadougou.

-

AFRIQUE2 mois .

AFRIQUE2 mois .GUINÉE ÉQUATORIALE – Ciudad de la Paz devient officiellement la nouvelle capitale

-

SOCIÉTÉ1 mois .

SOCIÉTÉ1 mois .ÉTATS-UNIS – À Lagos, IShowSpeed franchit les 50 millions d’abonnés et confirme son impact mondial

-

AFRIQUE3 mois .

AFRIQUE3 mois .BÉNIN – Otages libérés, opérations de ratissage en cours après la tentative de coup d’État

-

CULTURE3 mois .

CULTURE3 mois .CÔTE D’IVOIRE – Josey dévoile « Raisonance », un album intime et puissant

-

PEOPLE2 semaines .

PEOPLE2 semaines .CÔTE D’IVOIRE – Mariage de Sindika et Liliane Maroune : quand l’amour réunit talent, élégance et émotion

-

AFRIQUE3 mois .

AFRIQUE3 mois .GUINÉE – La famille d’Elie Kamano ciblée : l’ONU alerte sur des enlèvements inquiétants

-

CULTURE1 mois .

CULTURE1 mois .GUINÉE – AFRIMA 2026 : Bangoura Manamba Kanté sacrée reine de la pop africaine

-

CULTURE3 mois .

CULTURE3 mois .SÉNÉGAL – Hervé Samb : l’ambassadeur du Jazz Sabar sur la scène internationale