CONTRIBUTIONS

SÉNÉGAL – 500 ans de présence militaire française : une histoire qui s’achève le 17 juillet 2025 par Maodo Ba Doba

La fin d’une influence et d’une présence militaire de plus de 500 ans: le départ des troupes françaises du Sénégal ce jeudi 17 juillet 2025.

La France remet officiellement la base militaire de Ouakam aux autorités sénégalaises, mettant un terme à plus de 500 ans d’histoire militaire française sur le sol sénégalais. Cette décision découle d’une volonté politique affirmée par le Président Bassirou Diomaye Faye qui, dès novembre 2024, déclarait: «J’ai instruit le Ministre des Forces armées de proposer une nouvelle doctrine de coopération en matière de défense et de sécurité, impliquant, entre autres conséquences, la fin de toutes les présences militaires de pays étrangers au Sénégal dès 2025.». Cette rupture avec l’héritage colonial répond à une promesse de campagne: recouvrer une souveraineté nationale totale, tant symbolique que stratégique.

Les origines historiques de la présence militaire française au Sénégal remonte au début des temps modernes. En effet, l’installation militaire française au Sénégal ne peut être comprise sans revenir à la reconfiguration géopolitique du XVe siècle. En 1453, la prise de Constantinople par les Ottomans ferme les routes terrestres vers l’Orient aux puissances européennes. En réponse, ces dernières se tournent vers l’Atlantique, ouvrant une ère d’exploration maritime avec l’arrivée de Christophe Colomb en Amérique en 1492 et la découverte de nouvelles routes commerciales en Afrique et en Asie par les Portugais et les Espagnols. Dès 1569, les Français établissent un comptoir à Saint-Louis, puis s’installent à Gorée, deux bases essentielles au commerce triangulaire. Le dispositif militaire français s’implante pour protéger les intérêts commerciaux, mais aussi pour concurrencer d’autres puissances européennes, notamment les Britanniques, avec lesquels la France alterne conquêtes et pertes de territoires, notamment durant la guerre de Sept Ans (1756-1763).

Cependant, l’armée française passe du commerce à la conquête par la militarisation de la colonisation. Autrement dit, avec la révolution industrielle du XIXe siècle, la France colonialiste cherche à sécuriser ses approvisionnements en matières premières. À partir de 1820, Saint-Louis devient une base militaire stratégique. La conquête militaire prend un tournant décisif avec l’arrivée du général Louis Faidherbe (1854-1865), nommé gouverneur du Sénégal. Il développe une infrastructure militaire (forts, routes, garnisons) et mène des campagnes violentes contre les royaumes sénégambiens. Des villages entiers sont brûlés par l’armée française surtout dans le Walo, le Djolof et le Cayor en faisant des milliers de victimes. Ces actions, qualifiées par certains députés français comme des crimes de masse, sont dénoncées notamment par Georges Clémenceau: « La conquête est toujours l’asservissement d’un peuple et toujours injuste » (30 juillet 1885). Mais, Jules Ferry (dont son nom porte toujours une rue à Dakar) défend la colonisation au nom d’une prétendue mission civilisatrice, justifiant l’usage de la force pour sécuriser les routes commerciales notamment le fleuve Sénégal et étendre l’influence française vers l’intérieur du continent.

La consolidation de la domination française passe par la création, en 1857, des Tirailleurs sénégalais, un corps de soldats africains utilisé dans toutes les campagnes coloniales françaises, puis dans les deux guerres mondiales. Après la défaite de 1870 contre la Prusse, le projet de « force noire », promu par Charles Mangin en 1910, ambitionne de combler le déficit démographique français face à l’Allemagne par un recrutement massif de troupes africaines. En revanche, cette mobilisation prend des allures de répression. Avec le concours de Blaise Diagne, commissaire général au recrutement en 1914, l’armée française organise des rafles et massacres dans les villages réfractaires, accentuant la brutalité du système colonial pour un recrutement forcé.

Dakar devient le carrefour stratégique de l’Empire français. En effet, le Sénégal prend un rôle stratégique au sein de l’empire colonial français: Dakar devient la capitale de l’Afrique occidentale française (AOF) en 1902. Sa base navale devient un pivot essentiel de la marine française. Pendant la Seconde Guerre mondiale, Dakar, alors fidèle au régime de Vichy, est la cible d’une tentative de prise par les forces anglo-gaullistes en septembre 1940. À la fin du conflit, les Tirailleurs sénégalais, démobilisés, sont rassemblés au camp de Thiaroye. Lorsqu’ils revendiquent leur solde, ils sont massacrés par l’armée française, en décembre 1944. Cet épisode tragique reste gravé dans la mémoire collective sénégalaise.

La présence militaire française devient une coopération militaire à l’indépendance voire la continuité postcoloniale. Après l’indépendance du Sénégal en 1960, la France et le Sénégal signent des accords de coopération militaire. Ceux-ci permettent la formation de l’armée sénégalaise, son équipement, et le maintien de bases militaires françaises stratégiques, comme le camp Geille à Ouakam, ou l’escale aérienne militaire de l’aéroport Léopold Sédar Senghor à Dakar. Cette présence est régulièrement justifiée par la formation des militaires africains et plus récemment par la lutte contre le terrorisme au Sahel. Toutefois, l’inefficacité de cette présence face aux menaces régionales, combinée aux critiques d’ingérence militaire dans les affaires africaines par l’implication dans les coups d’Etat militaires, ont ravivé les demandes de retrait.

C’est dans ce contexte que le Président Bassirou Diomaye Faye annonce, le 28 novembre 2024, que la présence de bases étrangères est incompatible avec la souveraineté nationale. Cette déclaration survient à l’occasion de la commémoration du massacre de Thiaroye: « Le Sénégal est un pays indépendant, c’est un pays souverain, et la souveraineté ne s’accommode pas de la présence de bases militaires dans un pays souverain. » Ainsi, ce jeudi 17 juillet 2025, le Sénégal tourne la page de plus de 60 ans de présence militaire française post-indépendance, et de plusieurs siècles d’influence coloniale. Les bases françaises de Dakar sont remises à l’État sénégalais. Parallèlement, le Sénégal diversifie ses partenariats stratégiques. La coopération militaire avec la Chine s’inscrit dans cette volonté de redéfinir les alliances du pays en fonction des enjeux géopolitiques contemporains.

En somme, la présence militaire française au Sénégal n’est pas seulement une trace du passé colonial: elle est le produit d’une histoire complexe faite de conquêtes, de répression, de stratégies économiques et de résistances pour servir les intérêtsstratégiques et vitaux de la France. Le retrait de ces troupes en 2025 symbolise la fin d’une époque et marque la volonté du Sénégal de reprendre pleinement le contrôle de sa souveraineté.

Maodo Ba Doba

Historien militaire contemporain,

Professeur en Études stratégiques de défense et politiques de sécurité.

AFRIQUE

SÉNÉGAL – Diomaye–Sonko : le rêve, la foi et le poids du pouvoir(Par Thione Seck)

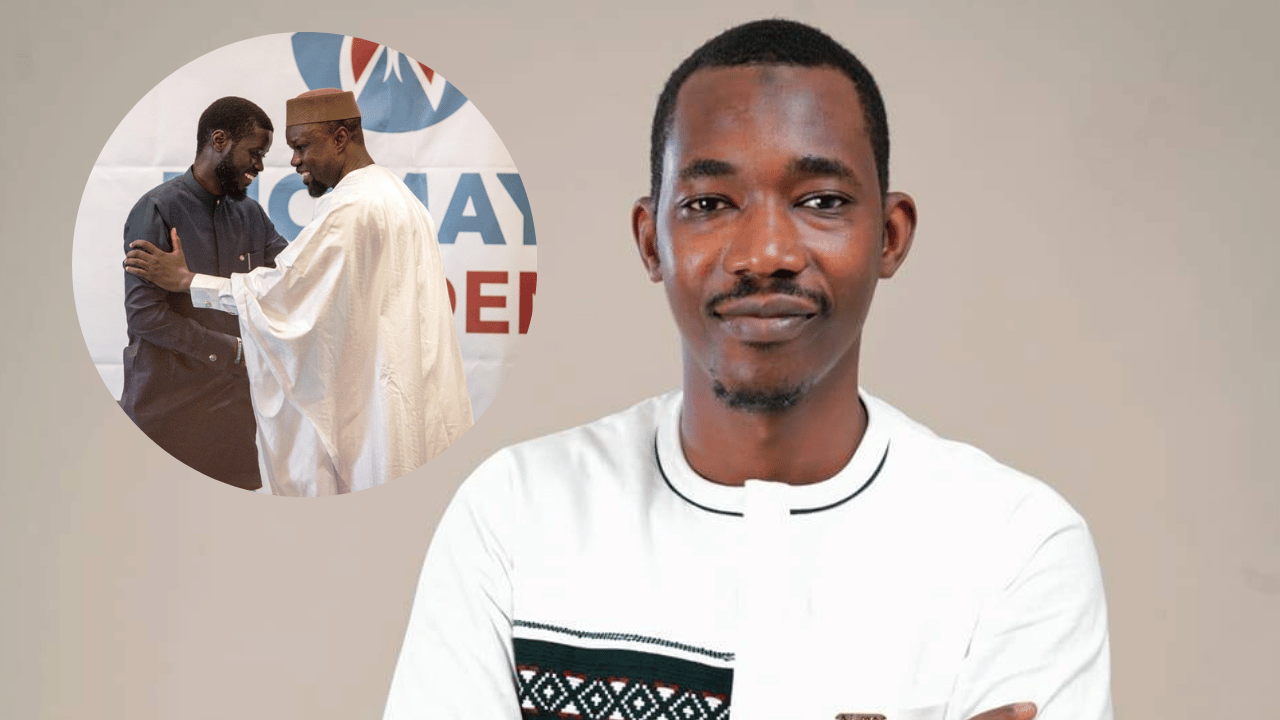

Le tandem Bassirou Diomaye Faye – Ousmane Sonko continue de susciter fascination et questionnement. Né dans la lutte, forgé dans la fidélité et nourri par l’espérance, ce duo incarne pour de nombreux Sénégalais la promesse d’un renouveau politique et moral. Mais à l’heure où le pouvoir dévoile ses exigences et ses contraintes, une interrogation persiste : le rêve peut-il survivre à l’épreuve du réel ? Dans une contribution publiée sur sa page Facebook, Thione Seck revient sur cette alliance singulière, symbole d’un espoir collectif et d’une fraternité politique rare au sommet de l’État.

Je me souviens quand le PM SONKO disais dans la campagne présidentielle de Mars 2024 : Bassirou diomaye SONKO et Ousmane Faye . Oooh que ça m’avait plu.

Pour moi, le duo Bassirou Diomaye Faye – Ousmane Sonko, c’est d’abord une histoire de confiance, de fraternité et d’espoir partagé. Deux hommes liés par la même douleur, la même couleur (PASTEF), la même foi et le même rêve pour notre pays. Leur complicité a donné au peuple sénégalais le sentiment qu’un nouveau départ était possible, qu’enfin le pouvoir pouvait rimer avec honnêteté et courage. Mais entre le feu de l’idéalisme et le poids des responsabilités, la ligne est fine.

Diomaye, aujourd’hui président, doit composer avec la réalité du monde : les pressions économiques, les équilibres diplomatiques, les attentes immenses.

Sonko, lui, reste cette voix libre, celle du combat et de la fidélité aux principes de départ.

Si leurs chemins venaient à diverger, ce ne serait pas forcément par trahison, mais peut-être par usure du pouvoir, par la difficulté de faire cohabiter le rêve et la réalité.

Une telle rupture ne serait pas seulement politique, elle toucherait profondément le cœur du pays.

Beaucoup de jeunes se sentiraient blessés, déçus, peut-être même trahis, eux qui avaient cru à une alliance sincère et désintéressée. Certains se tourneraient vers la colère, d’autres vers le silence.

Partout dans le pays, la ferveur pourrait se transformer en amertume et on chercherait à comprendre comment tout cela a pu s’effriter.

Le Sénégal est un pays de foi et de dignité : il pardonne, mais il n’oublie pas.

Si ce tandem venait à se briser, ce serait plus qu’un échec politique ce serait une blessure morale, celle d’un peuple qui avait cru, pour une fois, que la loyauté et la sincérité pouvaient triompher du pouvoir.

Rendez le Sénégal beau waay !

Dieu vous a confié un pays tellement magnifique que même si vous le vouliez, vous n’avez pas le choix de construire ensemble et dans la sincérité.

CONTRIBUTIONS

SÉNÉGAL – Le pouvoir, ce miroir déformant par Maky Madiba Sylla

Le pouvoir est un labyrinthe où même les esprits les plus purs finissent par s’y perdre.

Mais les hommes qui l’incarnent sont souvent plus complexes que le pouvoir lui-même.

Il faut l’admettre : le Diomaye candidat du Pastef n’est plus le Diomaye président. Entre les deux, il y a eu la traversée des couloirs sombres de l’État, les lobbys tapis dans l’ombre, et les vautours qui rôdent autour du trône. Ils l’ont approché, lui ont fait humer l’odeur âcre des restes de cadavres politiques, en lui soufflant à l’oreille que cette chair en décomposition valait mieux que l’entrecôte fraternelle que Sonko lui avait servie sur un plateau d’or.

Ce qui se trame aujourd’hui, c’est un scénario bien connu : isoler Sonko, l’étouffer politiquement, avant de le crucifier médiatiquement.

Un plan froid, calculé, écrit à plusieurs mains par ceux qui ont toujours vécu du mensonge et de la compromission.

Et Diomaye, en se laissant happer par le confort du pouvoir, endosse la responsabilité de replonger le Sénégal dans la nuit des incertitudes, là où tout le monde finira perdant.

Le Sénégal tenait une occasion historique : rompre avec la vieille garde, briser le cercle vicieux de la politique politicienne, et offrir au peuple un souffle nouveau.

Mais voilà que l’histoire semble déjà se répéter, avec ses mêmes relents de trahison, ses mêmes masques repeints en patriotes de circonstance.

Le Diomaye d’aujourd’hui n’écoute plus le murmure du peuple ; il écoute les chuchotements des salons dorés et les promesses mielleuses des nouveaux amis, de ces fréquentations dont la loyauté se mesure à la taille du gâteau.

Pendant ce temps, Sonko, l’homme des tempêtes, observe.

Il sait.

Il se tait.

Mais le silence des justes est souvent plus assourdissant que le vacarme des imposteurs.

Le pouvoir rend sourd à la mémoire et aveugle à la loyauté.

Demandez à Macky Sall : il vous racontera comment les murmures flatteurs se transforment tôt ou tard en sifflements de trahison.

Mais les hommes politiques n’apprennent jamais. Ils croient toujours que le pouvoir les rend invincibles, alors qu’il ne fait que les dévorer lentement.

Le peuple, lui, attend.

Et quand il décidera de siffler la fin de la récréation, ce sera sans appel.

Aléa jacta est. Le sort en est jeté.

CONTRIBUTIONS

SÉNÉGAL – Visite officielle : Le Pr Bassirou Diomaye Faye à l’Élysée, vers une nouvelle ère diplomatique entre Dakar et Paris (par Maodo Ba Doba)

La visite officielle du Président Bassirou Diomaye Faye à l’Élysée entamée aujourd’hui nous permet de penser une probable nouvelle doctrine diplomatique française vis-à-vis du Sénégal. Le Président sénégalais salue l’accueil du Président français Emmanuel Macron et réaffirme la volonté de renforcer la coopération bilatérale à travers cette déclaration: « Ce petit-déjeuner nous a permis d’échanger sur la revue du portefeuille de nos programmes de coopération et de réaffirmer notre volonté commune de renforcer la relation bilatérale dans des domaines tels que l’investissement, le commerce, la défense et la sécurité ».

Les axes de cette coopération semblent donc porter sur l’investissement, le commerce, la défense et la sécurité, l’éducation et la culture ainsi que le développement et l’aide humanitaire. Dès lors, après des siècles de domination coloniale et néocoloniale, la France cherche à maintenir son influence stratégique et à conserver le Sénégal comme pivot géopolitique en Afrique de l’Ouest, face à la concurrence de la Chine, de la Turquie et la Russie voire des BRICS surtout après les fructueuses visites officielles d’ Ousmane SONKO. Le Président Macron déroule ainsi le tapis rouge au seul acteur géopolitique de la région ouest-africaine avec des institutions politiques, économiques et militaires solides pour rester dans une logique de diplomatie compétitive en s’appuyant sur le Sénégal.

Toutefois, les militaires français ont officiellement quitté le Sénégal fin juillet 2025, mettant fin à une présence militaire permanente de plus de deux siècles suite à une demande du Président sénégalais Bassirou Diomaye Faye. Il s’agit moins d’un retrait que d’un réalignement stratégique dont la France doit désormais assurer une présence basée sur son attractivité culturelle, éducative et économique. Cela veut dire que le soft power doit l’emporter sur le hard power. La politique de hard power, dont les termes sont vulgarisés par de grands politologues, géopolitologues ou historiens militaires contemporains tels que Raymond Aron, Emmanuel Todd ou Zbigniew Brzezinski, est un pouvoir basé sur la force, la contrainte ou les incitations matérielles. En résumé, c’est la politique de la « carotte ou du bâton », basée sur une obéissance par la force en collaboration avec des marionnettes africaines. La France a toujours pratiqué cette politique dans ses anciennes colonies, à l’instar des États-Unis dans certains pays du monde. Tels semblent être l’exemple de la guerre en Irak en 2003, l’assassinat de Thomas Sankara en 1987 au BurkinaFaso, la crise ivoirienne pour installer Alassane Ouattara en 2010-2011, les sanctions économiques contre l’Iran ou le Venezuela.

Cependant, le peuple sénégalais souverain opte pour une politique de rupture vis-à-vis de ces pratiques hégémonique occidentales. C’est dans ce contexte que le peuple sénégalais a élu le Président Bassirou Diomaye Faye pour mettre fin à la politique néocoloniale en place depuis 1960. L’aspiration à une indépendance complète, porteuse de progrès significatifs, est la motivation principale de l’élection d’un gouvernement souverainiste avec le projet de rupture de Pastef. A cela s’ajoute une reconfiguration du contexte géopolitique des grands ensembles africains. Donc, la France doit s’adapter dans la mesure où la politique du hard power ne fonctionne plus dans ses anciennes colonies qui ont la détermination d’affirmer leur souveraineté nationale comme au Mali, Burkina Faso, Niger, Centrafrique, le Tchad, voire le Sénégal.

Par conséquent, la visite du Président Faye pourrait faire basculer progressivement la diplomatie française au Sénégal vers le soft power, une politique étrangère basée sur la séduction pour convaincre ou influencer sans recours à la contrainte ou à des sanctions économiques ou militaires. Cela se manifeste par l’attractivité des instituts français, élargissement des domaines des ambassades et consulats (les attachés militaires pour l’espionnage et le traitement des renseignements) sur l’ensemble du territoire sénégalais, les universités et école françaises ou l’installation de grandes entreprises françaises pour un contrôle économique du Sénégal. À cela s’ajoute une présence française de plus en plus visible auprès des lutteurs comme Modou Lo, roi des arènes, démontrant une volonté d’avoir une visibilité sur la scène politique sénégalaise pour défendre ses intérêts stratégiques et vitaux dans le pays et la sous-région. Cela illustre bien la nouvelle diplomatie du soft power français au Sénégal.

Maodo Ba Doba

Historien militaire contemporain,

Professeur en Études stratégiques de défense et politiques de sécurité.

-

AFRIQUE2 mois .

AFRIQUE2 mois .GUINÉE ÉQUATORIALE – Ciudad de la Paz devient officiellement la nouvelle capitale

-

SOCIÉTÉ1 mois .

SOCIÉTÉ1 mois .ÉTATS-UNIS – À Lagos, IShowSpeed franchit les 50 millions d’abonnés et confirme son impact mondial

-

AFRIQUE3 mois .

AFRIQUE3 mois .BÉNIN – Otages libérés, opérations de ratissage en cours après la tentative de coup d’État

-

CULTURE3 mois .

CULTURE3 mois .CÔTE D’IVOIRE – Josey dévoile « Raisonance », un album intime et puissant

-

PEOPLE2 semaines .

PEOPLE2 semaines .CÔTE D’IVOIRE – Mariage de Sindika et Liliane Maroune : quand l’amour réunit talent, élégance et émotion

-

AFRIQUE3 mois .

AFRIQUE3 mois .GUINÉE – La famille d’Elie Kamano ciblée : l’ONU alerte sur des enlèvements inquiétants

-

CULTURE1 mois .

CULTURE1 mois .GUINÉE – AFRIMA 2026 : Bangoura Manamba Kanté sacrée reine de la pop africaine

-

CULTURE3 mois .

CULTURE3 mois .SÉNÉGAL – Hervé Samb : l’ambassadeur du Jazz Sabar sur la scène internationale