CULTURE

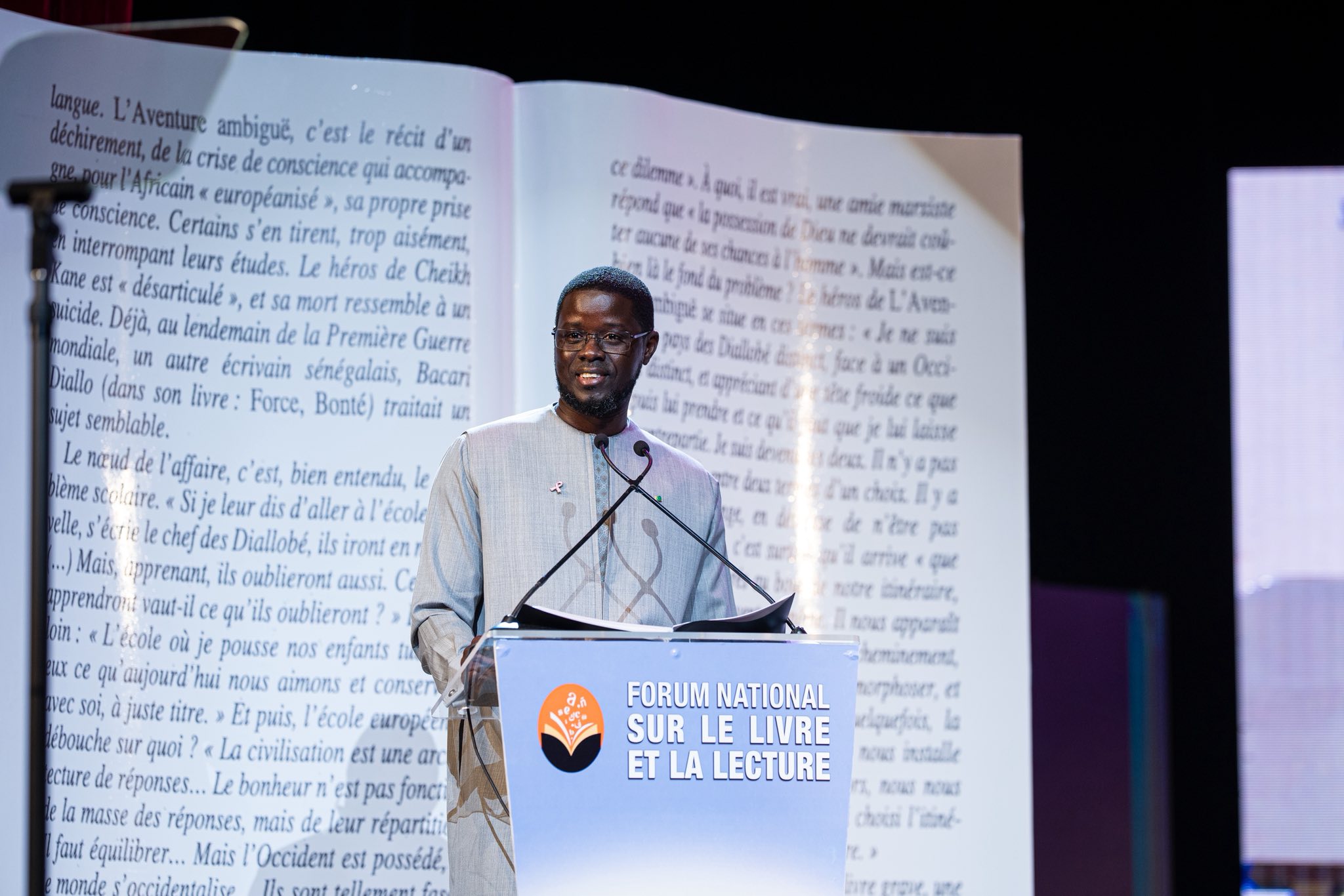

SÉNÉGAL – Le président Bassirou Diomaye Faye ouvre le Forum national sur le livre et la lecture : « Le livre libère, inspire et façonne les peuples »

Le Président de la République, Bassirou Diomaye Faye, a présidé ce jeudi matin la cérémonie d’ouverture du Forum national sur le livre et la lecture, un rendez-vous majeur dédié à la refondation de la politique culturelle et à la relance du secteur du livre au Sénégal.

Ce forum, véritable laboratoire d’idées, réunit écrivains, éditeurs, bibliothécaires, enseignants, chercheurs et professionnels du monde littéraire autour d’une même ambition : faire du livre et de la lecture des leviers de transformation culturelle et éducative pour le pays.

Dans son allocution, le Chef de l’État a insisté sur la puissance émancipatrice du livre, soulignant qu’il « libère, inspire et façonne les aspirations des peuples ainsi que les idéaux des Nations ». Évoquant un souvenir personnel, il a confié avec émotion : « J’ai aimé la lecture car j’ai toujours vu mon père lire. »

Une déclaration empreinte d’humanité qui rappelle le rôle fondamental de la famille dans la transmission du goût du savoir.

Le Président Bassirou Diomaye Faye a enfin réaffirmé la détermination de l’État à faire du livre un instrument central de la construction d’un Sénégal souverain, juste et prospère, fidèle à l’idéal d’une nation éclairée par la connaissance.

Voici l’intégralité du Discours du Président de la République à la cérémonie d’ouverture officielle du forum national sur le livre et la lecture :

Mesdames, Messieurs les membres du Gouvernement,

Monsieur le Ministre de la Culture, de l’Artisanat et du Tourisme,

Monsieur le Secrétaire d’État chargé de la Culture, des Industries créatives et au Patrimoine historique,

Excellences, Mesdames, Messieurs les représentants du Corps diplomatique,

Mesdames, Messieurs les représentants des Institutions internationales,

Mesdames, Messieurs les acteurs de la chaîne du livre,

Mesdames, Messieurs les représentants de la communauté littéraire et artistique,

Mesdames, Messieurs les experts,

Chers élèves, chères étudiantes, chers étudiants,

Chers invités,

Mesdames, Messieurs,

Le livre.

Ce mot seul évoque la lumière que l’homme arrache aux ténèbres de l’ignorance pour bâtir sa liberté.

Le livre abolit le temps, raccourcit les distances, traverse les civilisations, relie les consciences.

Le Sénégal souverain, juste, prospère et ancré dans des valeurs fortes que nous voulons se construira avec des identités retrouvées, des âmes élevées et des esprits libres.

L’école de cette liberté, c’est le livre.

C’est pourquoi, je me réjouis de me retrouver aujourd’hui au milieu de ceux qui, à travers leurs œuvres, leurs métiers et leurs passions, donnent au savoir une voix, à la mémoire une forme et à l’espérance un visage.

Je vous salue, artisans du verbe et de l’esprit, vous qui faites vivre le miracle silencieux de la lecture. Vous êtes les bâtisseurs invisibles de notre humanité commune. Écrivains, éditeurs, diffuseurs, imprimeurs, critiques littéraires, chercheurs, bibliothécaires, libraires, lecteurs, vous contribuez tous, chacun à son niveau, à bâtir, à enrichir, à valoriser le patrimoine littéraire et culturel de notre pays, à forger son identité, à diffuser nos cultures et l’âme de notre peuple à travers le monde.

En vérité, il n’est pas de civilisation sans récit, pas de nation sans mémoire, pas de progrès sans lecture.

Le livre, c’est la main tendue de l’esprit vers ce qui le dépasse. Il transforme le savoir en sagesse, la parole en héritage, l’imaginaire en puissance d’avenir.

Dans chaque livre, il y a un fragment d’éternité, une parcelle de l’âme humaine, un éclat de ce que nous avons de meilleur : la faculté de comprendre, de rêver, d’espérer encore.

Mesdames, Messieurs,

Avant toute politique, avant toute réforme, avant toute transformation, il faut un imaginaire.

Et cet imaginaire, ce sont les écrivains qui le façonnent.

L’écrivain n’est pas seulement un orfèvre de la langue ; il en est le démiurge. Il la modèle, la tord, la magnifie, non pour l’ornement, mais pour lui rendre sa force d’éveil.

Dans ses mains, la langue cesse d’être un simple instrument : elle devient un organisme vivant, un souffle qui façonne les consciences.

Chaque mot qu’il choisit est un acte de résistance contre l’ignorance et la part sombre du monde, une manière de refuser l’oubli et de rappeler que la parole demeure la première victoire de l’esprit sur le chaos.

Car la littérature n’explique pas le monde : elle le transfigure. Elle en révèle les zones muettes, les blessures enfouies, les espérances inavouées.

Elle rend visible ce que le regard distrait ne voit plus, et habitable ce que la peur ou le silence avaient déserté.

Ainsi, par le travail de nos écrivains, l’esprit sénégalais s’est fait pont entre les âmes et les continents. Leurs œuvres, écrites ici, mais inspirées par l’universel, font résonner le nom du Sénégal dans les cercles du savoir, dans les écoles et les universités du monde entier, dans les foyers les plus lointains et les consciences les plus réceptives à l’Autre.

Et grâce au miracle de la traduction — ce pont de douceur qui permet aux cultures de se parler sans s’effacer —, leurs voix franchissent les frontières pour rappeler à l’humanité que, sous la diversité des langues, il n’existe qu’un seul langage : celui du cœur et de l’esprit.

Mais au-delà du créateur de beauté, l’écrivain est un citoyen éveillé, un être de lucidité et de courage. Il observe les dynamiques sociales, interroge les désordres du présent, dénonce l’injustice, révèle les blessures secrètes du peuple, et les transforme en matière d’espérance.

Il ne prêche pas, il éclaire. Il ne condamne pas, il comprend. Et c’est en cela qu’il participe à la construction de la cité : non comme tribun, mais comme veilleur.

Dans la solitude de son écriture, il dialogue avec l’Histoire. Il se souvient de ceux qui furent et pressent ceux qui viendront. Car l’écrivain ne parle jamais pour aujourd’hui seulement : il parle pour l’éternité du présent, du passé et du futur.

Sa parole traverse le temps comme une lampe que d’autres reprendront quand la nuit se fera plus épaisse.

Notre littérature sénégalaise et africaine illustre admirablement cette vocation.

De Bakary Diallo à Léopold Sédar Senghor, de Birago Diop à Ousmane Sembène, d’Abdoulaye Sadji à Aminata Sow Fall, de Cheikh Hamidou Kane à Mariama Bâ, de Ken Bugul à Boubacar Boris Diop, jusqu’à Fatoumata Ba Diallo et beaucoup d’autres, nos écrivains ont façonné la conscience de générations entières.

Ils ont révélé l’Afrique à elle-même et au monde, sans servilité ni orgueil, mais avec la dignité tranquille de ceux qui savent que la parole est un acte de foi. Par eux, nos sociétés ont appris à se regarder sans complaisance ni haine, mais avec lucidité.

À travers leurs œuvres, nous avons mieux compris notre propre histoire, de la période coloniale aux convulsions du monde contemporain. Ils ont donné des visages aux souffrances muettes, une voix aux silences oubliés.

Et dans leurs pages, l’amour, l’amitié, la fraternité, la solidarité reprennent sens : ils ne sont plus des valeurs abstraites, mais des forces vivantes qui réparent les fractures du monde.

Mesdames, Messieurs,

L’histoire, la sociologie, la psychologie des autres peuples nous deviennent familières comme si nous avions vécu dans ces pays étrangers, à des époques différentes, connu intimement ces populations lointaines.

Quelle belle image de la tolérance religieuse en Afrique de l’Ouest offerte par Amadou Hampaté Bâ dans Vie et enseignements de Tierno Bokar, le sage de Bandiagara !

Quelle peinture si juste de l’univers oppressant des villes africaines modernes dans Ville cruelle d’Eza Boto !

Imagine-t-on un témoignage aussi puissant sur l’amour pour la mère et la douleur de la perte que L’Arbre s’est penché de Mariama Ndoye ?

Et la liste n’est pas exhaustive.

Notre rapport au livre est ainsi frappé d’une part, du sceau de l’intimité, et, d’autre part, de celui de l’altérité, lorsque nous dialoguons indirectement, à travers des histoires à caractère universel, avec une infinité de lecteurs réels et potentiels par-delà le temps et l’espace.

Mesdames, Messieurs,

Les écrivains et les acteurs de la chaîne du livre méritent toute notre reconnaissance. Ils sont les dépositaires d’une mission essentielle : tenir éveillée la conscience nationale, entretenir la flamme du savoir, préserver la dignité de l’esprit. C’est pourquoi j’ai toujours estimé qu’ils doivent être des acteurs à part entière dans la dynamique de transformation systémique de notre pays. Car on ne transforme pas durablement une nation sans transformer d’abord son imaginaire, sans élever ses lectures, sans nourrir sa pensée.

Je veux, à ce titre, saluer le travail admirable accompli par les femmes et les hommes du sous-secteur du livre et de la lecture. Leur engagement, souvent silencieux, témoigne d’un sens rare du service public de la culture, d’un patriotisme éclairé et d’une citoyenneté assumée.

À travers leurs initiatives, ils entretiennent ce lien vital entre le savoir et la société, entre la mémoire et l’avenir.

Je voudrais réserver une attention spécifique à la Foire internationale du livre et du matériel didactique de Dakar et au Salon national du Livre. Deux événements majeurs qui ont entretenu le statut de Dakar comme plateforme majeure de l’animation autour du livre et de l’édition dans notre espace sous régional. Ma volonté et celle de mon Gouvernement est claire et je voudrais la réitérer ici : engager avec tous les professionnels les ajustements nécessaires et réinventer ces précieux moments de respiration intellectuelle aux passionnés du livre de l’Afrique et du monde. En un mot, promouvoir un modèle qui se combinerait à la Biennale des Arts africains pour reconstituer le hub culturel tant escompté par la communauté des créateurs de notre pays.

Le dynamisme du sous-secteur, mais également la diversité et la complexité des défis auxquels il est confronté depuis de nombreuses années, exigent toutefois que des inflexions majeures soient opérées, que des réformes soient engagées.

J’ai donc estimé qu’il était nécessaire de réunir toutes les parties prenantes autour d’un moment de réflexion sur les problèmes du sous-secteur du livre et de la lecture, lequel devra aboutir à des solutions concrètes.

Je voudrais saluer la mobilisation de tous les acteurs ici présents, ainsi que leur contribution éminente à la réussite de ce Forum.

Cet événement inédit est d’abord le vôtre. Il sera à la mesure de votre engagement, de votre imagination, de votre sens du collectif.

Mesdames, Messieurs,

Si j’ai voulu que se tienne ce Forum national sur le livre et la lecture, c’est d’abord par reconnaissance : reconnaissance du travail remarquable des hommes et des femmes de lettres, reconnaissance de la vitalité de la création sénégalaise, reconnaissance du rôle structurant des associations d’écrivains et des organisations professionnelles dans la construction d’un Sénégal de savoir et de culture.

Je les considère comme de véritables partenaires de service public, appelés à accompagner la mise en œuvre des politiques culturelles prévues dans l’Agenda national de Transformation à l’horizon 2050.

Cette rencontre doit donc être un moment fondateur, celui d’un dialogue sincère et d’un pacte renouvelé entre l’État et les acteurs du livre.

Nous devons réfléchir ensemble à des solutions concrètes, durables, équitables.

Je vous invite, en conséquence, à porter votre réflexion sur, entre autres sujets :

– le développement d’une politique innovante de modernisation des bibliothèques et salles de lecture dans les établissements scolaires, universitaires et d’enseignement supérieur, à la lumière des opportunités et innovations favorisant l’essor du livre numérique ;

– la structuration et le financement de l’ensemble du sous-secteur pour en faire un vecteur de développement économique et social, dans le cadre de notre action relative aux industries culturelles et créatives ;

– le défi de la numérisation et de l’intelligence artificielle.

J’attache, par ailleurs, une importance particulière à la publication d’ouvrages qui reflètent nos identités, notamment ceux écrits dans nos langues nationales. Car la souveraineté culturelle et intellectuelle à laquelle nous aspirons passe aussi par la reconquête de notre parole propre.

Écrire dans nos langues, c’est transmettre notre vision du monde ; c’est dire au monde que nous pensons en sénégalais, sans cesser d’appartenir à l’universel.

Mesdames et Messieurs,

Le Forum national sur le livre et la lecture représente donc un cadre privilégié d’échanges, de partage, de concertation, de proposition et d’action. Je vous engage tous et toutes à en faire un moment marquant de notre politique culturelle.

C’est aussi à cette condition que nous demeurerons fidèles à la mémoire de personnalités disparues qui, pendant de si nombreuses années, ont consenti tous les sacrifices, avec générosité, engagement et dévouement, pour que le livre et la lecture rayonnent au firmament de l’esprit sénégalais.

Qu’ils reposent en paix et que le Seigneur rétribue abondamment leurs bonnes actions.

Pour conclure, je voudrais, en ma qualité de Premier Protecteur des Arts et des Lettres du Sénégal, renouveler ma disponibilité à accompagner le secteur culturel dans son ensemble et le sous-secteur du livre et de la lecture en particulier et souhaiter plein succès à vos travaux.

Sur ces mots, je déclare ouvert le Forum national sur le livre et la lecture et vous remercie de votre attention.

CULTURE

RWANDA – ISACCO frappe les cœurs avec « NAKUPENDA », en duo avec Khalfan Govinda

L’amour a parfois son propre calendrier. Et pour marquer celui du cœur, ISACCO a choisi un moment chargé de symbole : la Saint-Valentin. Ce jour-là, il ouvre une nouvelle page de son parcours avec NAKUPENDA, une déclaration simple, frontale, sans détour.

Le titre – « je t’aime » en swahili – n’est pas un artifice marketing. C’est une confidence mise en musique. Une manière d’exposer la vulnérabilité d’un homme qui a appris à transformer ses émotions en mélodies. On y découvre un artiste plus posé, plus sûr de ce qu’il veut transmettre, mais toujours habité par cette flamme intérieure qui parle directement aux tripes.

Pour porter ce message, il ne marche pas seul. À ses côtés, Khalfan Govinda apporte sa gravité, son magnétisme, cette façon unique de faire vibrer chaque phrase comme si elle était vécue à l’instant. Leur rencontre crée une alchimie évidente : deux sensibilités qui se répondent et finissent par ne former qu’une seule voix.

À la production, Laser Beat façonne un écrin à la hauteur de l’intention. Les arrangements respirent, la douceur s’installe, puis la puissance arrive sans prévenir. Tout semble à sa place, rien n’est forcé. On sent une confiance mutuelle, presque familiale, qui dépasse la simple collaboration de studio.

Dans cette chanson, l’être aimé devient refuge. Une présence qui apaise le bruit du monde, qui stabilise quand tout vacille. Les images de lumière, de fleurs, de chaleur ne sont pas là pour embellir : elles servent à dire la gratitude, la promesse de rester, l’engagement qui refuse de fuir. Quand il chante que l’autre est « le commencement et la fin », on comprend qu’il parle d’un amour qui reconstruit.

Ce morceau ressemble aussi à un message envoyé à ceux qui le suivent depuis le début : merci d’être là, l’aventure continue.

Et justement, la suite s’annonce dense. Ce titre agit comme une porte qui s’ouvre sur une année 2026 pleine d’élan. Nouveaux projets, nouvelles couleurs, ambitions élargies. ISACCO revient avec la certitude qu’il a encore beaucoup à offrir – et désormais une manière plus profonde de le dire.

CULTURE

TCHAD – le Festival des cultures sahariennes fait vibrer Amdjarass

La cité d’Amdjarass, à l’est du Tchad, vit au rythme des parades équestres, des chorégraphies traditionnelles et des percussions du désert. La sixième édition du Festival international des cultures sahariennes y rassemble plusieurs communautés venues célébrer la pluralité et l’héritage commun du Sahara et du Sahel.

Des délégations représentant de nombreux groupes ethnolinguistiques ont fait le déplacement, depuis différentes régions du Tchad mais aussi de pays voisins. Pour cette édition, le Niger occupe la place d’invité d’honneur, tandis que la Mauritanie, le Burkina Faso, le Mali et le Maroc figurent parmi les participants. Les organisateurs entendent faire de ce rendez-vous un espace de dialogue interculturel et de mise en valeur d’un patrimoine parfois peu connu du grand public.

Présent à Amdjarass, Mokhtar Abdallah, maire de Tamchekett en Mauritanie, insiste sur la portée symbolique de l’initiative. Selon lui, ce type de rencontre contribue à rapprocher des univers qui peuvent sembler éloignés et révèle la force culturelle partagée par les peuples sahéliens.

Les exhibitions de cavaliers constituent l’un des temps forts du programme. Harnachés d’atours traditionnels, les chevaux occupent une place centrale dans l’imaginaire collectif de nombreuses communautés. Abdel-Nassir Abdelrahmane, cavalier zaghawa originaire du Wadi Fira, rappelle que ces ornements participent à la dignité même de l’animal, comparant leur absence à une tenue incomplète.

Au-delà des festivités, les promoteurs du projet affichent une ambition plus large. Le fondateur et coordinateur du festival, Issouf Elli Moussami, veut inscrire durablement l’événement sur la carte des grands rendez-vous culturels et touristiques, convaincu que son attractivité ira croissant au fil des éditions.

CULTURE

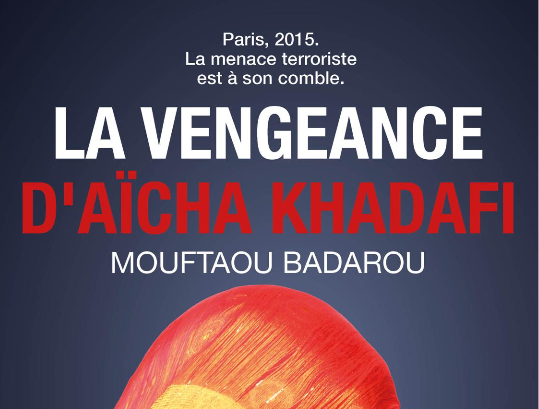

BENIN – La vengeance d’ Aïcha Khadafi, un thriller explosif signé Mouftaou Badarou

Une explosion déchire le quartier Saint-Lazare. Des voitures et des habitations dévorées par les flammes. Des corps sans vie jonchant le lieu de l’explosion. Et quelques survivants errant, hagards. Le chaos.

Les pro-Kadhafi ont frappé. Le GIGN intervient, la DGSE, elle aussi, traque les cerveaux de l’attentat. Mais le danger n’est pas totalement écarté ! Un terroriste suppléant est entré clandestinement en France. Sa mission : frapper à nouveau. Plus fort.

Un roman au rythme haletant, entre coulisses du renseignement et menace terroriste, où chaque minute compte.

À propos de l’auteur

Mouftaou Badarou est l’auteur d’une douzaine d’ouvrages, dont Coup d’État au Gabon, Une taupe à l’Élysée et La vengeance de Poutine, qui lui ont valu la faveur du public. Il a également reçu de nombreux prix, notamment le Prix de la radio Africa N°1 en 1990 et le Prix Francophonie/Union Européenne en 1996.

Mouftaou Badarou a été champion du Bénin du Scrabble et des Jeux de lettres à la Télévision nationale du Bénin en 1992.

-

AFRIQUE1 mois .

AFRIQUE1 mois .GUINÉE ÉQUATORIALE – Ciudad de la Paz devient officiellement la nouvelle capitale

-

SOCIÉTÉ4 semaines .

SOCIÉTÉ4 semaines .ÉTATS-UNIS – À Lagos, IShowSpeed franchit les 50 millions d’abonnés et confirme son impact mondial

-

FOOTBALL3 mois .

FOOTBALL3 mois .MAROC – Visa électronique gratuit pour la CAN 2025

-

AFRIQUE3 mois .

AFRIQUE3 mois .MALI – Reprise des cours après deux semaines blanches, sur fond de crise du carburant et d’insécurité persistante

-

AFRIQUE2 mois .

AFRIQUE2 mois .BÉNIN – Otages libérés, opérations de ratissage en cours après la tentative de coup d’État

-

CULTURE3 mois .

CULTURE3 mois .CÔTE D’IVOIRE – Josey dévoile « Raisonance », un album intime et puissant

-

AFRIQUE3 mois .

AFRIQUE3 mois .GUINÉE – La famille d’Elie Kamano ciblée : l’ONU alerte sur des enlèvements inquiétants

-

AFRIQUE3 mois .

AFRIQUE3 mois .GUINÉE – La liste définitive des candidats à la présidentielle dévoilée